文章来源|陈日华:《评杜宣莹<女王之死:伊丽莎白一世时期的权力政治>》,《近现代国际关系史研究》(第二十三辑),北京:世界知识出版社,2024年,第266-270页。

作者简介|陈日华,南京大学历史学院教授。

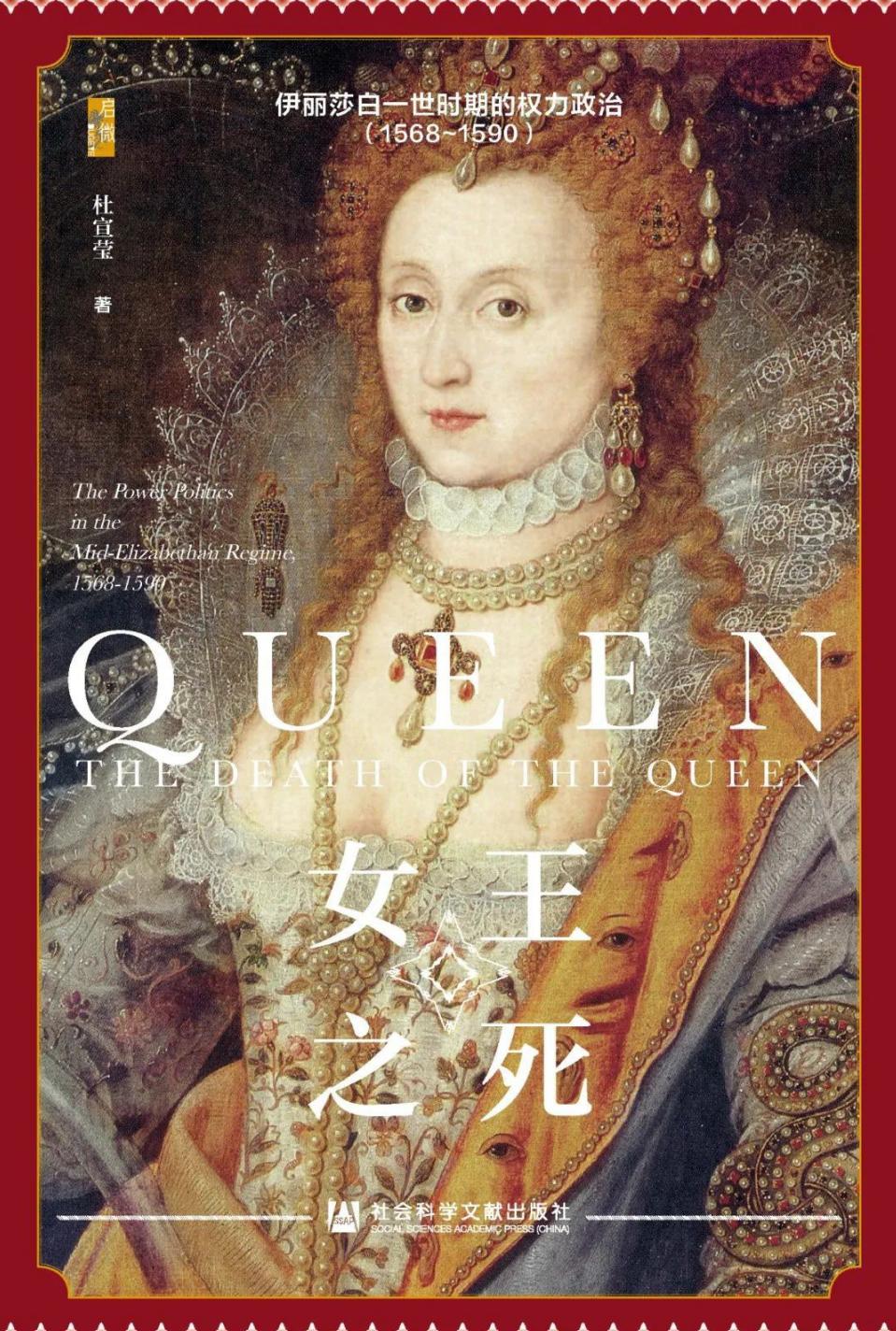

书目信息|杜宣莹:《女王之死:伊丽莎白一世时期的权力政治(1568-1590)》,社会科学文献出版社,2023年。

都铎王朝是英国历史中一个非常重要的时期,是从封建领主社会到近代民族国家的过渡阶段,因此都铎史的研究一直是英国史研究的一个重点。秉承英国史研究以政治制度史为核心的学术传统,都铎政治史的研究大家辈出,流派众多,如“新君主制(new monarchy)”学说、G.R.埃尔顿(G.R. Elton)教授的“都铎政府革命”等,论述了这一过渡阶段政治制度的特点。当然,埃尔顿教授的观点受到了其他学者的批评与修正,其中戴维·洛德斯(David Loades)等人的观点值得关注,即在都铎王朝后期,由于伊丽莎白女王统治的特殊性,引发内廷的女性化质变,进而导致内廷回归家务领域,从而无法制约男性官僚政府,君权无法形成专制。由此,读者不禁好奇伊丽莎白女王统治时期政治运作具体的情况。

中国人民大学历史学院杜宣莹副教授的《女王之死:伊丽莎白一世时期的权力政治(1568-1590)》(以下简称《女王之死》)一书,尝试通过私人关系网络,窥探制度之外的潜在规则,包括政务文书信息体系之外的私人信息网络、外交使节体系之外的私人谍报活动、政府官僚体系之外的亲密政治机制如门客与内廷,以及王权体系之外的外朝官僚群体。该书除了序言和结语,主体部分包括如下内容:第一章叙述苏格兰玛丽的死刑执行过程;第二章引出都铎王朝晚期中央政务文书的运作;第三章介绍伊丽莎白一世中期党争之辩;第四章叙述16世纪晚期英格兰天主教的忠诚转移;第五章介绍都铎晚期的内廷机制;第六章论述都铎王朝晚期君臣定位的重构。整本书内容充实,叙述和论证富有层次感,史论结合,不乏精彩的论述。如该书的第二章“信息与权力”部分,作者介绍了“流转的政务信息渠道”,分为口述、书信登记、解密、批阅与传抄、归档等步骤(第55-87页)。

《女王之死》依据档案材料,细致地为读者呈现了这些以前未知的行政步骤。我们传统的历史研究特别是政治史研究,只见制度与结构,枯燥且无味,缺乏鲜活的内容,缺少活生生历史人物的具体活动。为什么会出现这样的情况,自然是由于理念的固化以及材料的缺乏,特别是缺乏发现新材料的眼光与思维。作者敏锐地觉察到这一情况,她的研究从信息控制的角度,研究伊丽莎白一世时期政府权力的运行,通过梳理信息在不同个体、群体以及空间之间的流动路径,将君臣秩序以及都铎政府的运作置于“动态的关系网络”之中,全面分析了伊丽莎白一世盛世表象下的内部权力运作情况。这种独特的研究思路显然不同于传统的信息传递层面,而是“活”的制度史。

自然,这样的研究手法非常令人神往,但是当我们进行具体研究时,就会面临着巨大的困难,即史料的收集与解读。作者杜宣莹受过良好的科班历史教育,她硕士毕业于英国伯明翰大学,由英国著名历史学家理查德﹒卡斯特(Richard Cust)教授指导,博士毕业于英国约克大学。英国约克大学的历史系特别是中世纪史研究在世界学术界占有重要的地位,英国约克大学博思威克档案研究所(Borthwick Institute for Archives)的古文书学与手稿训练非常有名。笔者所在的南京大学在疫情前曾经与约克大学历史系有过合作,并且制定了具体的交流计划,其中就包括约克大学向南京大学历史学院世界史专业的英国史研究生开设手稿阅读课程。遗憾的是,由于疫情等因素的影响,该课程最终未能开设。通读《女王之死》全书后,我们可以看到,作者使用了极其丰富且重要的档案文献。如英国国家档案馆、大英图书馆、苏格兰国家档案馆、赫特福德宅邸等处的原始档案,特别是保存在大英图书馆有关沃尔辛厄姆的档案文献。约克大学的约翰·库珀(John Cooper)教授指出:研究这些手稿充满着挑战,首先这些档案文献散落在各处,且好多都已损坏,其次阅读这些手稿需要具备理解都铎时期英语以及拉丁语的知识,同时需要拥有古文书学的能力。杜宣莹具备这些能力,正如复旦大学历史学系向荣教授所言,“年轻一代学者在使用原始材料、从事原创性研究方面更加自觉……可以看出他们不仅采用原始资料,而且解读到位。”

在此基础上,《女王之死》一书采用“事件路径”的研究范式,以1587年2月苏格兰玛丽女王的死刑决策过程与政治余波为写作视角,透视这一历史事件折射的伊丽莎白一世政府的政治生态与权力运作。这种手法早些年见于美国学者的中国研究之中,如孔飞力的《叫魂:1768年中国妖术大恐慌》等,记得笔者还在学生时代就对该书的写作手法比较着迷。然而,孔飞力的著作是一个欧美学者对中国历史有趣的解读,何时中国学者也能够对欧美历史进行自己的解读,并引起强烈的反响呢? 杜宣莹比较成功地做到了。据笔者所知,2019年6月伦敦大学历史研究所举办的“都铎-斯图亚特研讨会(Tudor-Stuart Seminar)”曾经邀请她作了相关内容的学术讲座。约翰·库珀教授也评价《女王之死》“丰富了我们对英格兰都铎王朝最有权力也是最神秘的政治家之一的了解”。

我们还惊奇地发现,《女王之死》一书虽然研究的是英国史,然而作者有着强烈的中国学术意识。在该书的若干处,作者提及了中国史研究的成果,如傅斯年、阎步克、邓小南等学者有关中国制度史的研究。这尤为可贵!随着我国20多年阔步走向世界,中国的世界史研究也逐渐地摆脱了过去资料匮乏,交流很少的局面。在国家留学基金委的资助以及其他途径的支持下,越来越多的中国学者走出国门,到国外高校进行交流与访问,还有很多的学生到国外一流大学攻读历史学博士学位。我们可喜地看到,这些博士生的专业水准越来越高,基本可以与国际学术界接轨,特别是近年来,在国外历史专业期刊中逐渐地出现中国留学生的名字。这当然是我们学术研究进步的重要表现,然而也存在着一定的问题。如中国留学生的学术视野大多只关注于自己研究的领域,对于其他邻近的研究并不关注,更多地关注国外的历史,缺乏对中国历史的基本了解与关心。这一现象值得关注,我们的世界史研究究竟是为了什么?已故英国著名历史学家爱丁堡大学的哈里·狄金森教授曾经告诫过我们:“对于一个公民来说,首先需要了解自己国家和社会的历史。除此之外,为了开阔视野,就应该努力了解一些特别重要国家和社会的历史——尽管那些国家与自己的国家经历不同,但对世界历史产生过深刻的影响。”笔者发现,这两种历史研究可以很好地互鉴。该书在丰富的英国档案研究基础之上,有着隐约的中国历史的关注,如许多的专业词汇,就借鉴了中国史的内容,体现了中国英国史研究的新趋势。

在《女王之死》的附录部分,杜宣莹贴心地介绍了近代早期英格兰历史档案简介与检索,特别是现在流行的数字人文和公共史学。其中提及的几个项目,笔者也略有耳闻。比如,伦敦大学历史研究所主持的“定位伦敦的过去”(Locating London’s Past)项目,伦敦大学历史研究所原《维多利亚郡志》编辑部前主任克里斯托弗﹒科里(Christopher Currie)研究员向笔者介绍过。再如,“威斯敏斯特的圣斯蒂芬礼拜堂:可视性的政治文化(1292-1941)”项目,笔者当时访学的合作导师迈尔斯﹒泰勒教授也提及过。坦率地说,笔者当时对这些只是知晓皮毛,并没有意识到这是英国史研究的新趋势。现在杜宣莹把这些研究进展再次介绍给读者,也让笔者受益匪浅。

《女王之死》的附录部分还论及到英国史学史。作者说,这波史学改革促成了16世纪末古文物收藏之风日盛。古文物收藏者与历史学家通过拍卖、馈赠、结交权贵,甚至窃取政府档案等诸多方式搜集文物,也为私人撰史累积史料。英国史学自此逐渐脱离偏重民间神话与传说的疑古阶段,建立以考古文物与原始书写史料为根基的信史传统,迄今不衰。笔者对这部分内容是很感兴趣的。16世纪宗教改革时期,英国的古物研究逐渐兴起,与历史学等交织在一起,构成了近代英国所谓的“史学革命”。如威廉﹒卡姆登(William Camden)等近代的古物学家,在国内的研究是比较少的,但是,这是英国史学发展的重要组成部分,也是都铎史研究关注较少的领域。需要指出《女王之死》书中的一点错误,即这一时期英国史学不是摆脱“疑古阶段”,而是进入“疑古阶段”。以古物学家为主的英国知识界开始依据实证材料、历史文献、考古现场等,重建可信的英国古史。

《女王之死》一书,无论是史料运用、研究方法以及现实关怀等,都体现了中国的英国史研究的新趋势。在世界史研究领域,中国的英国史研究起步很早,在诸多的领域都取得了很大的成就。当然也经历了一些挫折与迷惑,但是,随着越来越多如杜宣莹这样新生代学者的加入,中国的英国史研究会更加光明!

转自“近现代国际关系史研究”微信公众号。